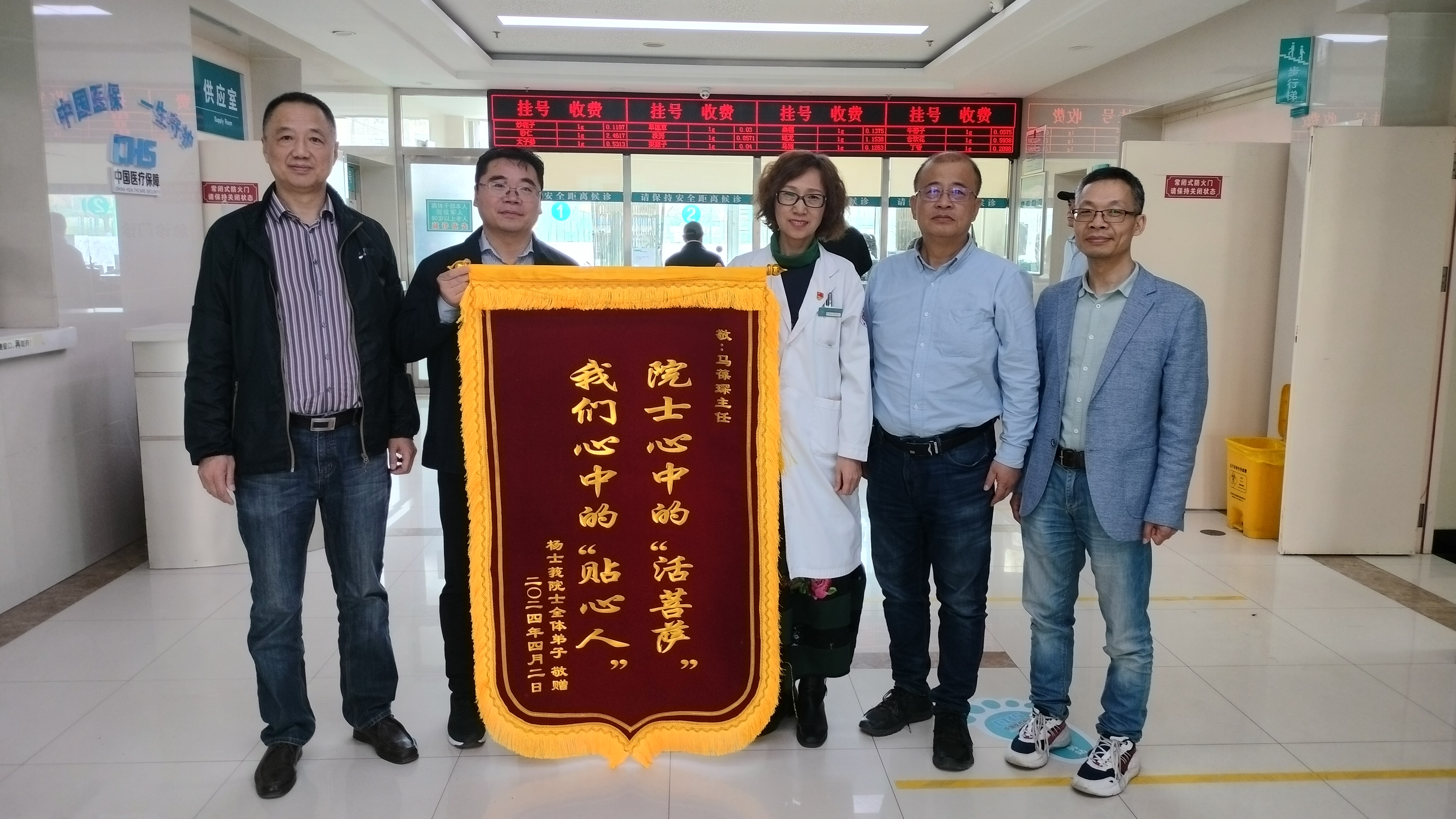

西方文化里,惯称救死扶伤的医护人员为“白衣天使”,在东方传统中,则将妙手祛病,仁心愈疾的医生赞为菩萨,在哈尔滨工程大学医院里,一面绣着“院士心中的活菩萨,我们心中的贴心人”的锦旗,静静悬在内科主任马葆琛的诊室里,它承载了我国水声科学泰斗杨士莪院士及全体弟子与马医生的厚重情谊,更记录了一段“顶天立地为国听海”与“俯身守护为民行医”同向同行二十载的时代故事—— 人们曾见过九十高龄的杨院士仍笔直站立、声如洪钟地为学生授课,却鲜少知道这份令人敬佩的坚守背后,暗藏着从精准用药到生活调理,从突发应对到长效保健的默默耕耘。马葆琛以精湛医术构盾,以赤诚仁心架桥,用时间,用行动,守护着国之大士和无数师生、求医者的生命健康,以凡人之躯为国之脊梁筑牢健康屏障,将大医之爱融进了哈军工精神传承的血脉之中。

“以后有你,我们就放心了!”

2004年,39岁的马葆琛结束了哈尔滨市六医院急诊科主任的工作,调入哈尔滨工程大学医院内科时间不长,便以突出的专业能力,迅速负责起杨士莪、廖振鹏、徐玉如3位院士和120余名离休干部的保健工作,她清楚记得,第一次来到杨院士家时,他已是古稀之年,却仍以满怀热忱的姿态深耕水声科学教育一线,即便小病频发也不愿耽误工作。他的爱人非常高兴地说:“以后有你,我们就放心了。”而彼时的杨院士,对这位新来的保健医保持医患间的尊重与客气,非到需要开药时,绝不轻易打扰。带着沉甸甸的责任,每周一次的电话随访,每月至少一次的家访从此开启。这一路陪伴,一走就是二十年。

杨院士是过敏体质,用药要通过对长期生活习惯和机体反应的了解,进行综合、细致的判断,他曾在一次住院时,对会诊团队用大数据分析发了脾气,“不要说大数据,我是小数据,我是一个个体”,保健医以周为单位的观察计划,针对个体差异化用药,为会诊决策提供了重要信息保障,从2005年开始,每次住院和手术,从联系全国顶尖专家、制定个性化术前用药方案,到术后陪护、居家康复跟踪,马葆琛均亲力亲为——她深知,守护好杨院士的健康,就是守护了国家水声科学和水声教育事业的财富。

令人印象深刻的是,这位身材瘦弱、说话温和的女医生,该果断时从不含糊,一次发现杨院士灰指甲感染严重,已严重到影响日常活动,她当即说:“您放心,我先给您敷足麻药,争取一点不痛就拔掉,病根去了,往后就不再犯了,您才能更安心地上课、搞研究。”治疗判断精准,拔甲时动作利落,全程沉稳果断。该细致时也从不急躁,连续月余的换药和护理时,充满耐心,手法轻柔如拂尘。这些及时、专业、见效的“修修补补”,让一位学界宗师,同时也是一位走向老年的普通患者,对马葆琛的医术越来越认可,依从性越来越好,情感信任越来越深 ——从最初的“非必要不打扰”,转为日后的“事无巨细皆托付”,这份托付,不仅是对医者的信任,更是对“同向同行守护者”的依赖。

“先别打消炎药,我再做个超声看看。”

2018年春天,杨院士的爱人魏老师时常腹痛,在多家医院来回的检查,一直找不出病因。有医生建议先打消炎药试试,马葆琛却盯着检查单思索:“先别打消炎药,还是有问题,我再做个超声看看。”

就是这次不放过任何一丝可能性的细致超声,发现了腹水——这在老年人身上不是小事,她当即联系专家,最终发现了卵巢癌,为后续治疗争取了宝贵时间,更让杨院士少了一份后顾之忧。

而后的两年,马葆琛成了杨院士家的“常客”。她每周多次下班后去家访,了解病情和治疗进度、带着护士上门采血换药,听魏老师念叨“化疗头发掉得厉害”的委屈,用自己的医学知识和共情能力疏导她的情绪。2020年6月,魏老师在家中去世,马葆琛突然明白:自己早已不是单纯的保健医,而是二老病恙风雨里的撑伞人。 她撑起的,不仅是健康,也是杨院士面对自己与家人年岁增长、疾病不请自来时的心理支柱。也是从那时起,杨院士不仅常在正式聚餐时为她留着身边的位置,自己张罗的朋友小聚也总想着叫上她和家人,这份父女般的亲近,是院士对她医术与为人最朴素也最厚重的肯定。

“我是医生,我必须进去。”

2021年夏天一个傍晚,马葆琛正在医院值班,杨院士的秘书急匆匆打来电话:“院士被车剐倒了,满脸是血!”

赶到急诊时,疫情防控正严,看似瘦弱的马葆琛攥着工作证往里冲:“我是医生,我必须进去!”她看见杨院士的血顺着眼睛往下淌,眉骨、眶上、颧骨、内侧眶均有骨折,眶上动脉已经破裂,立即用纱布压住出血点。从下午4点到半夜缝合前,始终保持着压迫的姿势,陪着做检查、等待会诊。医生说进手术室缝合手续繁杂,马葆琛当机立断做了决定:“院士,我给你做主行不行?就在门诊缝吧,先把血止住。”

住院的几天,杨院士像个孩子似的闹着要出院,说“医院像笼子”。亲人、秘书、学生轮番劝说,都束手无策。只有马葆琛能说得动、劝得住:“您听我的,好好养伤,等康复了,您想怎么搞研究都成——健康才是最好的交代!”这份能劝住的底气,是对多年医术硬实力与沟通软实力的双重认可,更是为国奉献与为民行医之间的默契。

“您放心,有我在,肯定能好。”

2023年1月,新冠感染的高峰席卷而来。杨院士双肺感染严重,CT片上大片阴影,却执拗地不肯住院。马葆琛急得直打转,如果强行住院,心情紧张、抵触,对治疗恢复更不利,她决定:顺从院士,不去医院,就地治疗,但要拿出比医院更细致的方案。

那时新冠治疗常用药“拜复乐”非常紧俏,已经溢价到298元一盒,且无发票,她打遍同学电话,终于“匀”来两盒,她自己垫付了药费,对杨院士只字不提寻药的困难和报销的问题,只说:“咱们在家治,我每天来——您放心,有我在,肯定能好。”她给院士用上中药汤剂,搭配增加免疫力的药物,每天多次监测血氧、呼吸频率,病症逐渐见轻、见好。一个月后复查,CT片上显示:已经91岁的老人肺部阴影全消。这惊喜的结果,离不开以人为本的灵活的处置、不计付出的资源调配和功底扎实的临床经验。

“作为医生,我建议去上海。”

2023年2月27日,开学第一天,马葆琛像往常一样为杨院士做常规检查,发现他的眼睛黄得异常,且食欲缺乏。“得提前体检,不能等!”她当即带着院士直奔哈尔滨最好的体检医院。检查结果出来了:胆管占位。

后续治疗中,病情愈发凶险:胆管支架植入手术失败,临时支架又引发了两次感染性休克。面对91岁的高龄患者,会诊医生纷纷建议保守治疗,认为“冒险治疗风险太大”。杨院士倔强地摇头:“我不在这里耗着 。”马葆琛拿着片子日夜研究,反复对比北京、上海、广州多家顶尖医院的病例,最终联系上上海东方肝胆医院的胆道外科权威专家。她知道,这个决定意味着“无法预估的风险”,更知道这位倾情于祖国的水声科研和教学事业的老科学家,还想为国家多做贡献。她坚定地对院士和家人说:“作为医生,我建议去上海——那里有最好的专家,能给您最好的治疗,也能圆您‘再为国家做点事’的心愿。”

在上海手术治疗的20多天里,她亲力亲为地做着每一次护理,每天记录院士的进食量、饮水量。出发去上海前,院士身体状况不甚乐观,连说话都没力气;返回哈尔滨时,他已能坐在车里和马葆琛聊工作进展。精神好了许多。8月上旬,杨院士在自己的生日聚餐上端起酒杯,起身敬向身边的马葆琛:“这杯敬马大夫,全靠你了啊。”这句感慨,满是对马医生的感谢。

“看病还得是马大夫啊!”

2023年10月,马葆琛护送院士到西安完成教学,并保持着频繁电话回访的习惯,2024年元旦假期,放心不下的她带了胆囊用药、营养剂、慢病药飞去西安为院士面诊,两人有说有笑。直到春节期间,马葆琛接到杨院士亲人电话:“马大夫,院士这尿的颜色不对,脚也肿了,他等着你,想看看下一步怎么办。”她心头一紧,当即订票再次飞往西安,此时杨院士肾功的化验单上,箭头密密麻麻地朝上,脚肿得像发面馒头,一按一个坑;蛋白指标低得吓人,连站立都困难。

“得住院,先补蛋白、抽腹水,不能再拖!”她立即联系西安第四军医大学专家会诊,讨论许久后,专家建议保守治疗,马葆琛却摇头:“还是上海水平高,咱们去上海,我还陪着您”

2月的上海,冷雨敲打着医院的玻璃窗,这次入院检查结果已是晚期,没有更多的治疗手段,只能尽量减缓痛苦,维持生命最后的火光,在清醒之际,院士和身边人喃喃地说:“看病还得是马大夫啊!”

整整二十年的陪伴,让马葆琛心中百感交集,他们是深度信任的医患,也像一路同行的家人,面对杨院士急转直下的身体状况,她再次艰难地向家属提议:是否趁着人还清醒,返回哈尔滨?那里是他工作了一辈子的地方,有他的学生、他的讲台、他的实验室,还有他最爱的黑土地。

3月19日,返乡的列车从华东驶向东北,一路上,她为杨院士输液、服止疼药,陪他聊起当年在哈军工的往事,聊起他的学生们,用回忆转移他的痛苦。她知道,这是她最后一次护航,也是最后一次陪他走“回家的路”。回到家中,院士的呼吸渐渐微弱下去,马葆琛泪眼婆娑,从20年前初见时“以后有你,我们就放心了!”的嘱托,到20年后临终前“看病还得是马大夫啊!”的感慨,一段医患同心、同向同行的长旅,在黑土地的怀抱里画上了句号。

这些年,马葆琛记不清为杨院士和家人调整过多少次药方,跑过多少次住院部,熬过多少个通宵。这些工作,不曾耽误过一次校医院的看诊值班,也未向组织申请任何额外奖励——她总说:“杨院士是‘五老’榜样,他一辈子为国家奉献,从不求回报;我作为医生,守护他的健康,是分内之事,更不该求奖励。对我来说,看任何患者都是一视同仁的,没有身份高低,我想着,他是一个科学家,如果我能保障好他的健康,他就能更好地给学校和国家做贡献——我的想法就是这么简单。”

诊室里那面锦旗依旧鲜艳,也珍藏着来自其他患者数不清的信任和感谢。从医的起点,是年幼时目睹母亲为肺气肿所苦的无可奈何,高考结束后,她毅然将5个志愿全部填报了医学,立志“用医术保护身边人”。时光匆匆,从医35载,作为医生,她不仅实现了当年照顾母亲的愿望,更将祛病除疾、救死扶伤的妙手,伸向了擎举时代的国之楷模,伸向了每一位需要帮助的师生与百姓。

“我只是做了医生该做的事。”马葆琛总这样说。这些该做的事里,藏着的是“五老精神”感召下的敬业奉献,亦是医者对生命至上、家国为重的深刻践行——它告诉我们,伟大从不是孤军奋战:总有像杨士莪院士这样的“五老”代表,以“顶天立地”的姿态为国家撑起脊梁;也总有像马葆琛医生这样的凡人,以仁心仁术的坚守,与时代楷模同向同行,保驾护航,共同托举国家发展的薪火,让“爱国奉献”的精神永远传承。